屋根の垂木サイズはどれが正解?寸法と選び方を徹底解説!

「屋根の垂木って、どれくらいのサイズが必要なの?」

住宅の屋根設計やリフォームを考えたとき、意外と見落としがちなのが「垂木(たるき)」のサイズや設計基準です。

垂木は、屋根の下で屋根材や野地板を支える重要な構造材であり、その寸法や配置が建物の耐久性・安全性を左右するといっても過言ではありません。

本記事では、住宅用の屋根における一般的な垂木サイズの目安から、サイズの選び方、地域・屋根形状・使用材による違いまで、専門知識をもとにわかりやすく解説します。

新築・増改築・屋根の張り替え前に、ぜひ参考にしてください。

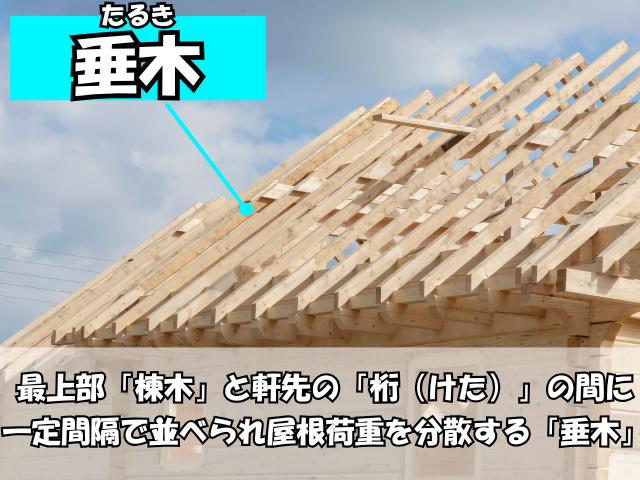

垂木(たるき)とは?

垂木(たるき)とは、屋根の傾斜に沿って棟から軒先にかけて設置される木材で、屋根材や野地板を支える重要な構造材です。

垂木サイズが適切でないとどうなる?

もし垂木が適切でないサイズや間隔で設計されていると、次のような不具合が発生することがあります:

- 屋根がたわむ・沈む

- 雨漏りや断熱性能の低下

- 耐震性・耐風性の不足

つまり、垂木は「見えないけど家の強度に直結する部材」。正しいサイズを選ぶことが非常に重要です。

一般的な垂木サイズの基準とは?

住宅に使われる垂木にはある程度の標準寸法がありますが、地域・建物の規模・屋根の形状によって変動します。

| 用途(屋根タイプ) | 主な垂木サイズ(mm) | 備考 |

| 一般的な木造住宅(切妻・寄棟) | 45×60〜45×75 | 最も多く使われるサイズ |

| 強風・積雪地域 | 45×90〜60×90 | 耐荷重性を高めるため厚めに |

| 勾配屋根(片流れ・陸屋根など) | 45×90以上 | 長スパンが多く、曲げに強い材が必要 |

| ロフト付きや高天井住宅 | 60×90〜75×90 | スパンが長く垂木間隔も調整される |

垂木サイズを決める5つの要素

① 屋根の勾配(角度)

屋根の角度が急なほど雨や雪が流れやすくなるため、荷重が小さくなり、垂木を細くできることもあります。

逆に、緩勾配の屋根では荷重が集中しやすいため、太めの垂木が必要です。

② 垂木のスパン(長さ)

垂木が支える距離が長い場合、太くて強度の高い材を選ばないとたわみや沈みが発生します。

スパンが大きい場合は、間に補強材(母屋・垂木受け)を追加することも考慮されます。

③ 積雪量・風圧などの地域要件

- 北陸や東北などの豪雪地帯

- 沖縄・四国・九州などの台風常襲地域

これらの地域では、構造計算に基づいた耐荷重設計が必須です。垂木サイズは60×90mm以上を推奨されることもあります。

④ 使用する屋根材の重さ

- 瓦屋根(重い)→ 強度の高い垂木が必要

- スレート・ガルバリウム鋼板(軽い)→ 標準サイズでも対応可能

屋根材によって、垂木にかかる荷重は大きく異なります。

⑤ 垂木の間隔(ピッチ)

垂木の間隔(ピッチ)は、一般的に455mm(芯々)または303mmが多く、建築基準法や施工性に基づいて決められます。

間隔を狭くすれば強度が増しますが、その分コストや施工手間も増加します。

垂木の材質選びも重要

垂木には、以下のような木材が使われることが一般的です。

| 材種 | 特徴 |

| SPF(米栂など) | 安価で施工しやすいが、湿気に弱い |

| 杉 | 軽くて扱いやすいが、耐久性は中程度 |

| ヒノキ | 高価だが防腐・防虫性に優れる |

| 米松 | 曲げ強度に優れ、大型住宅にも適用される |

近年は、集成材(ラミナ材)も使われており、寸法の安定性と強度が評価されています。

屋根のリフォーム時に垂木サイズを変更するケース

垂木は新築時に決められることが多いですが、屋根のリフォーム時にサイズの見直しや補強が必要になるケースもあります。

以下のような状況では、既存の垂木寸法が適切でない、または経年劣化している可能性が高いため、変更が検討されます。

① 重い瓦屋根から軽い屋根材へ変更する場合

- 例:日本瓦 → ガルバリウム鋼板やスレート材への変更

- 結果:屋根自体が軽くなり、過剰な垂木寸法を見直すことでコスト削減に

ただし、垂木を細くするには構造計算が必要です。安易なダウンサイジングは避けましょう。

② 雨漏りや構造劣化が進行している場合

- 水分を吸った木材は腐食・変形し、強度が著しく低下している可能性があります。

- この場合、既存垂木を撤去・交換するか、補強材を添える「重ね垂木」施工が必要です。

放置すると、たわみ・沈下・屋根材の破損などにつながります。

③ 断熱性能や屋根勾配を変更する場合

- 例:天井断熱から屋根断熱へ切り替えたい

屋根勾配を変更して雨水を流れやすくしたい - これらのケースでは、垂木のサイズだけでなく、角度・本数・断熱材スペースも再設計が求められます。

→ 必然的に屋根の下地構造ごとやり直す大規模リフォームになることが多いです。

垂木のサイズは建築士や工務店に相談しよう

垂木のサイズは、単に「太ければ良い」というわけではありません。

屋根のスパン・勾配・荷重・地域の気候条件など、複合的な要素を加味したうえで最適な寸法が決まります。

そのため、垂木サイズの選定は建物全体の構造バランスに直結する専門的な判断が求められます。

DIYや見よう見まねの施工は危険

近年はDIYでの屋根修理や内装改修も注目されていますが、垂木の設計は素人判断で行うべきではありません。

誤ったサイズや間隔で施工すると、以下のようなリスクが生じます。

- 屋根が沈む・たわむ

- 雨漏りや断熱性能の低下

- 地震や台風時の倒壊リスク

相談すべき専門家の例

垂木サイズの検討や変更を伴うリフォーム・新築工事では、以下のような専門家へ相談しましょう。

- 建築士(設計士)

→ 法規や構造計算に基づいた寸法提案が可能。 - 地元の工務店

→ 地域の気候や屋根形状に詳しく、実績も豊富。 - 木造建築専門の大工

→ 在来工法に精通し、実際の加工・施工に強い。 - 屋根リフォーム業者

→ 屋根材や下地構造の知識が豊富。点検・提案もスムーズ。

垂木は普段見えない部分だからこそ、信頼できる専門家に任せることが、家の寿命を左右します。「どのくらいのサイズが必要か分からない」と感じたら、まずは無料点検や相談を利用してみましょう。

垂木に関するよくある質問(Q&A)

Q1. 垂木とは何ですか?どんな役割がありますか?

A. 垂木(たるき)とは、屋根の傾斜に沿って設置される構造材で、野地板や屋根材を支える重要な部材です。

棟木から軒先に向かって一定間隔で取り付けられ、屋根の形状や強度を決定づける骨組みの一部です。見えない部分ながら、耐震性や断熱性にも大きく影響します。

Q2. 垂木の一般的なサイズはどれくらいですか?

A. 一般的な住宅では「45×60mm」や「45×75mm」が多く使用されます。

ただし、屋根の勾配・スパン・使用屋根材・地域の気候(積雪や強風)によっては、「60×90mm」やそれ以上が使われることもあります。

Q3. 垂木の間隔(ピッチ)はどのくらいが一般的ですか?

A. 垂木の間隔は「455mm(芯々)」が最も一般的です。

これは構造材や断熱材のサイズとの整合性が取りやすく、施工効率が良いためです。重い屋根材や積雪地域では「303mm」など間隔を狭くする場合もあります。

Q4. 垂木に使われる木材の種類は?

A. 杉、SPF、米松、ヒノキ、集成材などが使われます。

それぞれに耐久性・防腐性・価格が異なり、構造計算や施工条件に応じて選定されます。

たとえば、米松は強度に優れ、大屋根など長スパンにも適しています。

Q5. 垂木がたわんでいるのですが大丈夫ですか?

A. 垂木のたわみは、構造的な負荷や劣化のサインです。

屋根の荷重に対して垂木のサイズが不足していたり、長年の湿気や雨漏りで木材が弱っている可能性があります。早急に専門業者に点検を依頼しましょう。

Q6. 垂木のサイズを変えると何が変わるの?

A. 垂木を太くすれば耐荷重性が向上し、細くすればコストや重量を抑えることができます。

ただし、構造上のバランスが重要で、サイズ変更は建築士の監修が必要です。不用意に変更すると屋根の沈下や破損につながる恐れがあります。

Q7. 屋根リフォーム時に垂木は交換すべきですか?

A. 垂木の状態によりますが、以下のようなケースでは交換や補強が必要です。

- 雨漏りによる腐食・変形がある場合

- 屋根材を重い瓦から軽量材に変更する場合

- 勾配変更や断熱構造を見直す場合

劣化が軽度なら「重ね垂木」や部分補強で済むこともあります。

Q8. 垂木が腐っていたら火災保険は使えますか?

A. 自然災害(台風・突風・大雪など)が原因で垂木が損傷している場合、火災保険で修理費が補償される可能性があります。

ただし、経年劣化や施工不良は対象外となるため、保険の適用範囲を確認するには、専門業者の調査が必要です。

Q9. 垂木のリフォーム費用はどのくらいかかりますか?

A. 部分補強なら5〜10万円前後、全面交換なら30〜80万円以上になることもあります。

費用は建物の規模、屋根の形状、足場の有無などによって大きく変動します。

屋根葺き替えと同時に行うと足場代が節約できるケースもあります。

Q10. 垂木の点検や相談はどこに依頼すればよいですか?

A. 建築士・地元の工務店・屋根リフォーム業者など、構造に詳しいプロに相談しましょう。

点検無料・見積もり無料の業者を選べば、調査だけでも気軽に依頼できます。放置せず、早めの対応が大切です。

まとめ|正しい垂木サイズは「家の安全」を左右する

屋根の垂木サイズは、単なる木材の寸法ではありません。それは、家を守る「構造の骨組み」そのものです。

✅ 屋根の角度・素材・地域の気候に合った設計

✅ 強度・コスト・将来のメンテナンスまで含めた選定

✅ 必要に応じて構造補強や張り替えも検討

これらをトータルに考えることで、見えないところから家を長持ちさせる住まいづくりが実現できます。

お問合せ・無料点検はこちら

屋根の不具合は、早めに気づいて対処することが何より大切です。

「見てもらうだけでもいい?」 「とりあえず相談だけ…」 という方も大歓迎!お気軽にご相談くださいね(^^)/

電話番号: 0120-254-425

メールアドレス: info@maxreform.co.jp

お問い合わせフォーム: こちらをクリック

公式LINE: LINEでお問い合わせ

予約カレンダー: こちらをクリック

匿名でのご相談もOK!皆様のご利用をお待ちしております✨✨